벼 붉은곰팡이병은 병원균 푸자리움(F. graminearum)에 의해 발생하는 병으로 작부체계의 변화와 기후 온난화로 인하여 발생이 증가하고 있다. 병원균은 습기가 많고 섭씨 28도 정도의 고온에서 잘 자라므로 고온다습한 환경에서 병의 발생이 심한데, 맥류에 발병하는 병원균과 같기 때문에 보리 또는 밀에 발생했던 병원균이 수확 후 식물체 찌꺼기나 다른 식물에 이동하여 서식하고 있다가 주로 출수기에서 유숙기 사이에 비산하여 이삭에 침입해 병을 일으킨다. 이 병은 1879년 이탈리아의 Cattaneo에 의해 처음 보고되었으며, 일본에서는 1910년에 Miyake에 의해, 우리나라에서는 1964년에 정후섭 등에 의해 발생이 처음 보고되었다. 붉은곰팡이병균은 어떤 독소를 생산하느냐에 따라 유전자형을 나눌 수 있는데 우리나라에는 디옥시니발레놀(DON)을 생성하는 lineage 7과 lineage 3, 니발레놀(NIV)을 생성하는 lineage 6 등이 보고되어 있다. 올해 보리·밀 8% 내외 병든이삭률 붉은곰팡이병은 벼, 맥류 외에도 귀리, 조, 옥수수, 오이과 채소, 토마토, 토끼풀 등과 감자, 콩에도 발생하는 것으로 알려져 있다. 최근 온난화로 이기작 재배가 가능한 지역이 증가함에 따라 겨울철에 붉은곰팡이병과 관계있는 보리나 밀의 재배가 증가하고 있다. 붉은곰팡이병은 우리나라에서는 특히 보리와 밀에 피해를 많이 주는데 최근의 발병상황을 보면 2002년도에 병든 이삭률이 55%로 가장 피해가 컸으며 올해는 전국적으로 8% 정도의 병든이삭률을 나타냈다. 그중 경남지역은 21% 이상의 발병이삭률을 보여 지역에 따라서 맥류 붉은곰팡이병의 발생이 심했던 곳에서는 벼 붉은곰팡이병의 발생이 우려된다. |

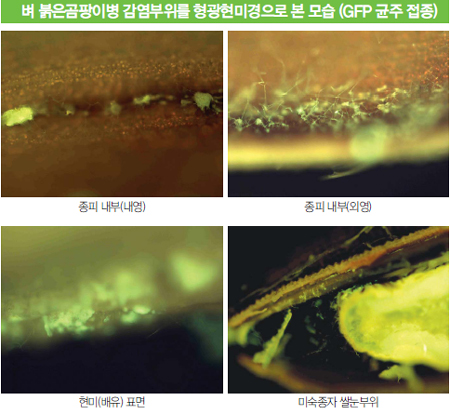

벼 붉은곰팡이병은 잘 알려져 있는 병이 아니어서 병이 발생해도 다른 병으로 오해를 하거나 별 문제가 없는 것으로 착각하는 경우가 많다. 이 병의 피해 정도를 조사한 결과는 없으나 2002~2003년도 조사에서 전국적으로 발생하고 있는 것이 확인되었다. 2006년도 호남지방 조사에서는 이병수율이 3%에서 9%까지 발생하였고 2007년도 조사에서는 10%에서 25%까지 높은 발병률을 나타냈는데 그 해 발병률이 높았던 이유는 8월 중순 이후 20여 일간 계속된 강우 때문으로 추정되었다. 따라서 올해와 같이 8월 하순에 태풍이 있거나 강우가 많은 경우 병의 발생이 우려되므로 주의가 필요하다. 현재로서는 벼 붉은곰팡이병에 대한 전용약제가 나와 있지 않으므로 수도용 종합살균제를 사용하는 것이 가장 현실적인 방제 방법이다. 감염되면 쭈그러들거나 변색미 발생 붉은곰팡이병에 감염된 벼는 이삭이 흰색, 담갈색, 분홍색, 검붉은색, 회갈색 등 다양한 색을 띠며 이삭에 자낭각을 형성하기도 하는데 감염시기에 따라 피해정도가 다양하게 나타나고, 다른 병원균에 의한 피해와 비슷하기 때문에 병징만으로는 발병 원인을 쉽게 알 수 없다. 병에 감염된 종자는 쭈그러들거나 변색미가 되며 이삭가지나 이삭 목에 감염되면 그 윗부분 전체가 말라죽는다. 그러나 경미하게 감염된 종자는 정상종자와 구별하기 어렵다. |

붉은곰팡이병은 수확량을 감소시키고 쌀 품질을 떨어트릴 뿐만 아니라 곰팡이독소를 생성하여 쌀의 안전성에 영향을 미친다. 푸자리움(F. graminearum)에 감염된 곡물에는 디옥시니발레놀(DON)과 니발레놀(NIV), 지랄레논(ZEA) 등의 곰팡이독소(mycotoxin)가 생성되는 것으로 보고되어 있다. 곰팡이가 생성하는 독소 중 디옥시니발레놀과 니발레놀은 인축의 면역성을 떨어트려 각종 병에 쉽게 걸리게 하고 소화기에 영향을 미쳐 구토 복통을 일으키며, 체내 트립토판의 농도를 증가시켜 졸음이 오게 하기도 한다. 지랄레논은 돼지의 고에스트로겐혈증(hyperestrogenism)을 일으키는 것으로 알려져 있다. 이들이 인축의 면역체계, 소화기 및 생식계통에 독성을 나타낸다고 하는데 쌀의 경우 병에 걸린 종자는 대부분 가공과정에서 제거가 되고 세척과정에서 다시 제거가 되므로 이로 인한 피해가 나타날 가능성은 적다. 한편 벼 이병조직 또는 비산포자를 채집하여 분리한 병원균의 유전자형(독소형) 분포를 보면 2005년도 비산포자 중 NIV형이 54균주, DON형이 3균주였으며, 이병종자에서 분리한 균은 NIV형이 30균주, DON형이 2균주로 나타났다. 2006년도 수집한 이병종자에서 분리한 균 중 NIV형은 123균주, DON형은 2균주로 나타났고, 2007년에는 NIV형이 30균주였고 DON형 균주는 분리되지 않아 우리나라에서는 주로 NIV형 균주가 우점하고 있음을 알 수 있다. 개화기 감염 시 가장 큰 피해 이 병의 발생은 기상조건과 밀접한 관계가 있는데 보리의 경우에는 출수기에 95% 이상의 상대습도가 3일 이상 지속될 때 발병률이 매우 높아진다고 한다. 현재 보리 붉은곰팡이병 방제약제로 캡탄 수화제가 등록되어 있으며 벼에 사용하도록 등록된 약제는 아직 없는 상태이다. 보리나 밀의 경우 붉은곰팡이병 저항성에 관한 연구가 많이 이루어져 왔고 일부 품종이 저항성을 나타내는 것으로 알려져 있다. 그러나 벼에 있어서 저항성을 이용한 방제 연구는 거의 연구된 바가 없어 연구자들에게는 과제로 남아았다. 개화기에 감염이 일어날 경우 가장 피해가 크므로 강우가 많은 시기와 개화기가 겹치는 품종은 피하는 것이 좋으나 매년 개화기의 강우여부를 예측하는 것이 어려운 점이 문제이다. 병 걸린 식물체는 소각하거나 퇴비로 만들어야 붉은곰팡이병을 일으키는 병원균은 기주범위가 매우 넓고 겨울작물에까지 병을 일으키므로 병을 피할 수 있는 작부체계를 만드는 것이 매우 어렵다. 벼에 병이 발생하기 전에 보리 등에 먼저 침해를 하고 그곳에서 밀도가 증가한 다음 병원균이 비산하여 벼에 병을 일으키므로 보리에 병이 많이 발생했던 논에서는 병에 걸린 찌꺼기가 남지 않도록 모아서 태우거나 퇴비로 만들어야 한다. 병의 발생이 심했던 토양에는 퇴비를 충분히 주면 미생물에 의해 병원균의 밀도를 낮출 수 있다. 병에 걸린 종자를 파종할 경우 발아율에 영향을 미치므로 종자소독을 철저히 하도록 한다. <심형권 농촌진흥청 국립식량과학원 벼맥류부 간척지농업과 연구사> |