저금리 금융 시스템 확보해야

한국산 트랙터의 미국 시장 전망은 향후 긍정적이지만 낮은 브랜드 인지도와 도소매 금융에서의 불리함 등 극복해야 할 문제도 많은 것으로 나타났다.

강창용 한국농촌경제연구원 선임연구위원은 트랙터 수출을 중심으로 미국시장을 조사한 결과 시장 확장을 위해서는 우리 정부와 농기계기업의 철저한 준비와 전략이 필요하다고 밝혔다.

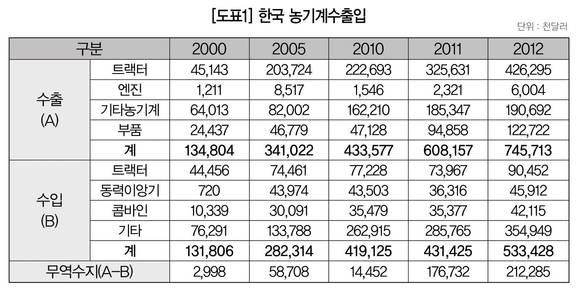

현재 한국 농기계의 해외 진출은 지난해 약7억5000만달러 수출을 기록하는 등 꾸준한 확대로 정부와 업계의 관심이 집중되고 있다. [도표1]

한국 농기계의 수출은 미국과 중국, 호주, 일본, 태국 등 5대 국가의 비중이 전체의 60%를 차지하고 있다. 특히 미국은 우리나라 농기계의 가장 큰 시장으로서 전체의 1/3정도이며 그중 트랙터가 가장 큰 비중을 차지하는 기종이다.

미국은 단일국가로서 가장 큰 농기계 시장

아시아·태평양시장이 부상하고 있는 세계 농기계시장에서 미국시장은 안정적 성장을 지속하고 있다. 특히 트랙터를 중심으로 하는 미국시장은 연간 약 20만대에 이르는 시장 규모로 세계에서 가장 큰 단일시장임과 동시에 미주대륙의 전진기지로서 세계 모든 농기계 기업이 치열한 경쟁을 벌이고 있다.

농가수 210만호, 총 9억1400만에이커의 농장면적, 호당 421에이커 농장규모를 나타내는 미국의 농기계시장 규모는 1990년대 120억달러에서 2010년대 180억달러 수준으로 성장했으며 향후 계속적인 성장이 예상되고 있다. 아시아·태평양국가의 수요증대로 인해 전체에서의 비중은 줄고 있지만 단일국가로는 최고를 보이고 있다.

현재 약 190억달러로 추정되는 미국 농기계시장에서 트랙터 시장은 가장 큰 규모다. 올해 트랙터 시장은 56억달러를 넘어섰으며 전체시장의 30% 정도를 점유하고 있다. 2015년에는 60억달러를 넘어설 것으로 예상되는 트랙터에 이어 2위는 수확기로서 약40억달러 시장, 20%의 비중을 차지한다.

일반적으로 트랙터 시장을 규격별로 구분할 때 90마력을 기준점으로 삼는다. 미국시장의 경우는 90마력 이하가 75%를 차지하고 있다.[도표2]

연간 14만대의 수요가 발행하고 있는 이 시장은 한국 농기계기업이 주시하고 있는 시장이며 선두주자인 일본 기업이 장악하고 있는 시장이기도 하다. 중국, 인도 기업도 이 시장에서 각축을 벌이고 있다.

중서부는 대규모 트랙터, 남부는 중간사이즈 수요 많아

90마력 이하의 시장을 세분해서 마력별로 수요동향을 살펴보면 40마력이하 시장이 9만대를 넘어 그 규모가 가장 크다. 한국 기업이 관심을 집중해야 할 트랙터 시장 또한 20hp, 20~30hp, 30~40hp급이라 볼 수 있다.[도표3]

미국대륙의 지역별 특징과 규격별 트랙터 수요량을 살펴보는 것도 시장을 이해하는데 도움이 된다. 미국 전역을 남부, 중서부, 남서부, 동부, 서부로 나눠볼 때 올해 8월 기준 총 13만3665대가 팔린 트랙터의 62%, 8285대가 남부와 중서부에서 팔렸다. 서부와 남서부, 동부에서의 판매 비중은 각각 12% 내외이며 이와 같은 판매 비중은 매년 유사하게 나타나고 있다.

강창용 농경연 선임연구위원은 미국 지역별 트랙터 수요에 있어 구조적 특징이 있다고 말했다. 3가지 패턴으로 나눌 수 있는데 상대적으로 대규모 트랙터를 구입하는 지역으로 중서부(Midwest)와 서부(The West)를 들 수 있다. 중간규격 트랙터를 상대적으로 많이 선호하는 지역은 남부(The South)와 남서부(The Southwest) 지역이다. 한편 동부(New England & Mid Atlantic) 지역은 40마력 이하의 트랙터가 주종을 이루고 있다.

2000년대 중반이후 Kubota의 약진으로 지각변동

2000년대 중반이후 시장에서 대기업 시장점유율이 변화하는 양상도 눈여겨봐야 할 부분이다. 2000년대 초반 북미지역 주요 메이저 농기계기업의 트랙터시장은 Deer & Co, CNH Global과 Agco 등 3대 기업의 점유율이 79%에 이르렀다.(4륜 트랙터시장은 97% 차지)

그러나 2000년대 중반 이후 지각변동이 시작됐다. 일본 Kubota의 약진으로 부동의 Deer를 이어 2위로 올라선 것이다.

New Holland(과거 Ford 와 Fiat 통합)와 Case가 CNH Global 그룹내 회사여서 이 둘을 합한다 해도 2009년 4만2505대로 Kubota 4만5505대에 못미친다. Agco 산하 Massey Ferguson도 1만1140대에 불과하다.

50마력대 이하에서 Kubuta는 전체의 50% 이상을 확보하고 있는 것으로 알려졌다. 이들 규격의 트랙터는 주로 소규모 농장용, 정원 잔디깎기용, 조경 관리 업무용, 보조용 트랙터 등으로 이용되고 있다. 한국 농기계가 땅을 넓혀야 하는 수출시장도 바로 이 시장이다.

미국내 한국 트랙터 중국·인도와 경쟁구도

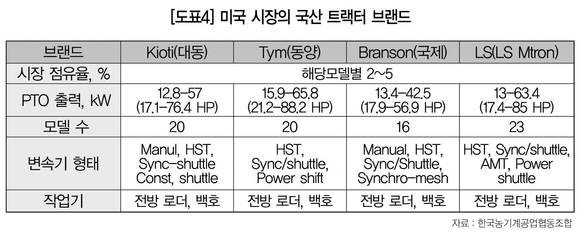

현재 미국에 진출한 한국 농기계기업은 대동공업(Kioti), 동양물산(Tym), 국제종합기계(Branson), LS엠트론(LS Mtron) 등 4개사로서 현지법인을 설립하고 미국시장을 공략하고 있으며 모두 트랙터 수출에 주력하고 있다.[도표4]

한국 농기계기업이 2012년 수출한 트랙터는 총 3만3000대인데 이 가운데 미국 수출 물량이 2만1504대로서 65% 비중을 차지한다. 금액을 기준으로 볼 때 총 4억1000달러 중 미국 수출이 차지한 금액이 2억5000달러로서 미국 시장이 현 트랙터 수출물량을 크게 좌우하고 있다고 해도 과언이 아니다.

한국이 주력하고 있는 100hp급 이하 시장은 Kubota가 주도(MS 40%)하고 있는 것으로 나타나고 있다. 인도(Mahindra), 중국은 저가시장을 형성하면서 한국과 경쟁구도를 형성하고 있는데 시장 점유율은 10% 내외로 추정하고 있다. 동양물산에서도 OEM 공급을 하고 있는 Mahindra는 미국내 공장이 없음에도 불구하고 공격적인 저가경쟁을 통해서 시장확대를 지향해 왔으며 지금은 미국시장의 10% 이상을 넘보고 있는 것으로 알려졌다.

저리의 금융이용 시스템 확보해야

한국의 경우 소매금융인데 반해 미국내 트랙터 판매는 도매와 소매금융이 활용된다. 현재 미국에서 한국의 4개법인 모두 미국 농기계분야에서 독보적 위치에 있는 GE Capital을 이용하고 있다.

Deer, Kubota, CNH, Mahindra 등 경쟁업체들은 우리나라 현대자동차가 자체 현대Capital을 운용하듯 자체 Capital을 운영하고 있다. 따라서 자신들의 제품에 대한 도매금융 이자를 2% 정도로 낮게 적용하고 있다. 7~8% 정도 금리의 한국 제품과는 큰 차이가 벌어진다. 소매금융에서도 한국 제품은 4% 수준이다. 금리차이만큼 수익이 감소, 비용경쟁력이 약화되는 어려움을 겪고 있다. 결과적으로 한국 농기계기업들은 현지 딜러와의 도매금융과 농민과의 소매금융에서 10% 수준대의 불이익을 안고 있다는 것. 이 부분에 대해 어떤 방식으로도 개선책이 시급한 상황이다.

미국 소비자가 중시하는 내구성은 합격점

동양물산 미국법인 Tym-USA Inc 관계자에 따르면 한국 제품의 소비자들이 취미농(Hobby Farmer)이며 주말농장, 목장용, 잔디깎는용, 골프장용 등으로 사용되고 있다. 농장의 면적은 10ha 정도. 이들은 부업 개념으로 농장을 운영하기 때문에 고급사양을 원하지 않는 경향이 있다.

국제종합기계 미국법인 Branson Tractor Ltd 관계자 또한 미국 고객에 대해 “내구성이 중요하며 장기간 부품이 공급되기를 바란다”고 말했다. 어렸을 때부터 농사 경험이 풍부한 미국인들은 부품만 있으면 수리를 손수 하는 경우도 많다. Branson의 경우 커민스 엔진 사용이나 과거 J. Deer의 제품을 직접 조립해 생산한 경력 등이 시장에서 판촉요소로 활용되기도 한다고 전한다.

미국시장의 농기계 유통에서 한국의 대리점과 같은 역할을 하는 딜러(dealer)를 어떻게 관리하는냐도 중요한 문제로 대두되고 있다. 미국에는 딜러관리법이 있어 딜러가 더 이상 계약관계를 유지하지 않겠다고 할 경우 본사에서는 딜러가 보유했던 트랙터를 의무적으로 인수해야 한다, 반면 본사도 60일정도 이전에 계약해지 통보를 하면 특정 딜러와의 거래관계를 종료시킬 수 있다.

TYM은 딜러와의 계약 해지 경우 수개월 노지에서 보관해 의자부위 변색 등 상품성 저하의 문제가 발생한 제품까지 회수해야 했던 경험이 있다고 전했다. 한국농기계 미국법인들은 250~300개의 제대로 일하는 딜러를 원하지만 대개 100~120개의 딜러들을 통해 제품을 유통하고 있는 것으로 나타났다.

빠른 부품 공급과 수리가 시장확대의 관건

현재 한국농기계 미국법인의 딜러 관계자들은 한국제품의 품질에 대해서는 긍정적으로 평가하는 것으로 보인다. 한국제품을 취급하고 있는 한 딜러는 한국 트랙터가 중국제품에 비해 우수하며 Kubota와도 큰 품질 차이는 없다고 말했다. 안전성, 견고성, 내구성, 디자인에 대해서도 높게 평가했다. 반면 인지도 제고가 필요하다는 의견이다. 전국적인 광고 또는 판촉물 활용, 인터넷 등을 이용해 빠른 시간 내에 인지도를 올리는 방법이 필요하다는 것이다.

반면 시장 지배력을 얻기 위해서는 무엇보다 시간이 중요하다는 시각도 있다. 오랜 기간 농기계를 판매하고 부품의 지속적 공급과 이용의 편의성을 위해 노력하는 기업의 모습이 결국 신뢰와 명성으로 이어진다는 것이다. 그러므로 판매망과 서비스망의 확충이 중요하다. 빠른 부품 공급과 수리가 시장확대의 관건이라고 할 수 있다. 고객들에게 회사가 오래 갈 것이라는 믿음을 주는 것이 필요하다. 미국 농기계시장은 단기간에 승부가 나는 시장이 아니므로 장기적인 전략이 필요하다는 이야기다.

또한 한국과 달리 미국의 딜러들은 농기계를 노지에 보관하기 때문에 유독 변색문제가 자주 거론되고 있어 기업이 해결해야 할 사항으로 꼽히고 있다. ‘From red to pink’를 원하는 고객은 아무도 없는 것이다.

의자와 운전하는 공간이 협소해 미국인의 체형에 맞지 않아 이 부분에 대해 수정해야 한다는 지적도 있다. 또 전략적으로 미국에서 생산한 부품을 사용하거나 작업기 등을 활용해 친근감을 주고 애국심을 자극하는 것도 필요하다는 의견도 제기됐다. 또한 한국제품의 가장 취약점인 인지도를 제고하기 위해서는 광고와 교육, 행사 등으로 인지도를 높이는 전략도 필요하지만 목표지역을 정하고 집중적으로 공략하는 방법을 모색해야 할 것이다.

이성복 sblee@newsam.co.kr